12岁以上的弱视患者在国内超过3000万,因为缺乏有效治疗手段,处在求医无门的现状之下。

眼科专家文雯带领团队和脑认知科学、计算机科学、研发技术成员一起开发了全新的AR弱视治疗仪,有望破解全球难题。

临床试验中,弱视患者在不影响上班和学习的情况下,就能进行双眼平衡训练,效果最明显的患者训练1月视力恢复正常水平。

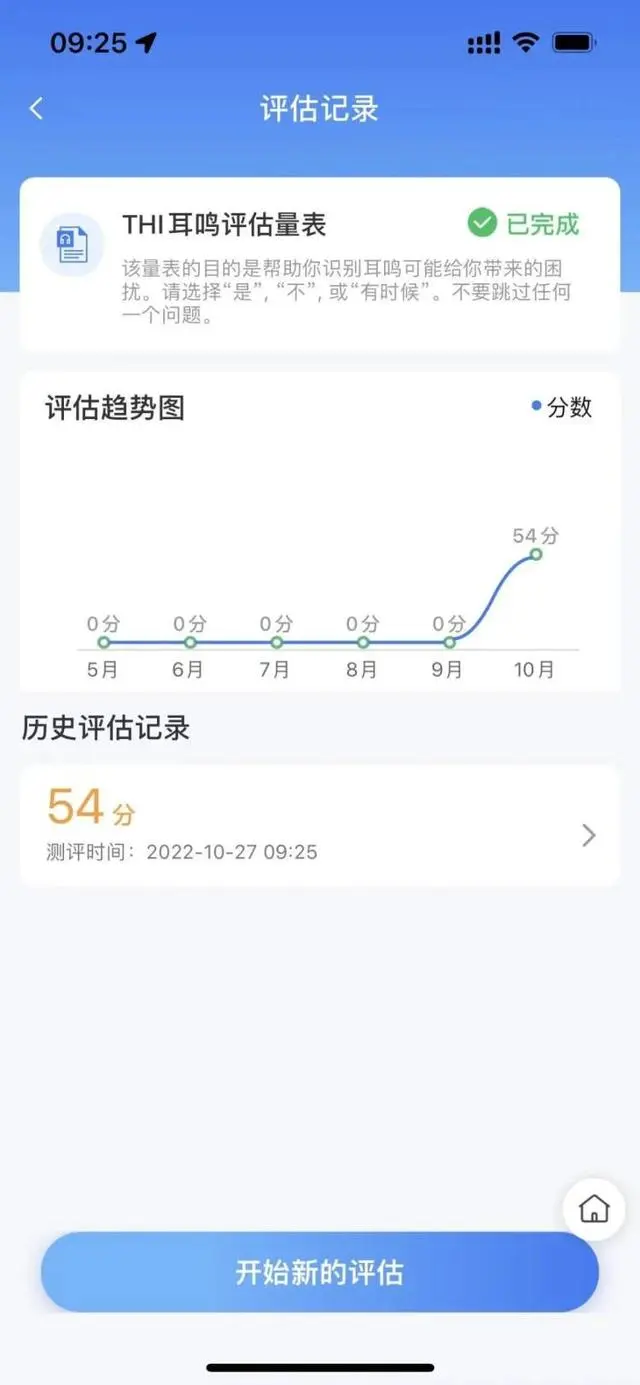

午休时,散步时,睡觉前……随时随地拿起手机聆听治疗声轻松治耳鸣?耳鼻喉科医生唐冬梅加入了导师李华伟教授的团队后,

共同开发了国内第一款专业耳鸣诊疗APP,这套数字化耳鸣诊断和康复治疗系统将枯燥难听的耳鸣治疗声通过复杂的计算机数码编程融入音乐,

截至目前已经有超过16万人在使用。

他们都来自复旦大学附属眼耳鼻喉科医院,从一线临床医生到“医生发明家”,他们是最了解患者需求的。

因为这些创新的医疗发明,在近期收官的“春昇杯”医学创新人才大赛上,

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院一举摘得1项一等奖、3项三等奖,把全市奖项的三分之一收入囊中,成为“获奖收割机”。

从患者需求出发,AR技术点燃成人弱视治疗新希望

弱视发病率呈逐渐上升的趋势。如果视觉环境在6岁之前,尤其是3岁之前发生改变,

婴幼儿获得不恰当的视觉经验,弱视便会发生。

由于传统治疗方法对大龄儿童及成人弱视的效果不理想,导致弱视患者出现明显的疗效年龄断层,12岁以上的弱视患者医学上均被认定为治疗放弃。

“我们更了解患者的需求和感受。”文雯告诉记者,一线临床医生是带着给病人看病过程中遇到的问题来做成果转化。

用AR技术点燃视力提高新希望!此次,“增强现实视觉诊疗设备”拿到了“春昇杯”成长组的三等奖,

眼科专家文雯颇为欣喜,一线临床医生跨界和脑认知科学、计算机科学以及技术人员联手,

是致力于突破全球大龄儿童及成人弱视治疗瓶颈,开启弱视治疗新纪元。

眼耳鼻喉科医院的眼科团队在斜弱视神经机制的研究上实现突破,首次提出弱视损伤双机制,

衍生出视觉训练新理念,利用超轻量增强现实显示技术与头戴式眼镜结构,实时图像处理参数个性化设置,形成与现实世界中环境一致的立体视觉体验。

随访结果则更为让人振奋,经AR双眼视觉训练1月后,患者最佳矫正视力平均提高1行,

训练3月后平均提高2行,效果最明显者训练1月提高4行(视力恢复正常水平)。

让耳鸣患者回归宁静世界,为每个人定制音乐治疗耳鸣

无独有偶,“数字化耳鸣诊断和康复治疗系统”项目拿到了“春昇杯”创业组的三等奖。

不吃药,不打针,通过耳鸣RS进行音乐治疗就能改变折磨人的耳鸣出现?

唐冬梅介绍,首先确定耳鸣位置,其次进行快速或精细化的耳鸣频率匹配。

每个人的耳鸣声千差万别,最大的特征就是频率,确定耳鸣频率才能“千人千方”,“精准治疗”。

第三步是聆听定制化音乐。根据每个患者的特定耳鸣频率,复旦耳鸣RS APP会定制生成一系列音乐,

在每个耳鸣患者的个性化定制方案中,患者可以聆听专属于自己的定制音乐,

经过一段时间的声治疗就可以缓解耳鸣导致的痛苦。

声音治疗每天听多久有效果?复旦耳鸣RS声治疗对聆听时间没有具体限制。

专家们鼓励随时随地拿起手机聆听治疗声轻松治耳鸣,比如午休时,散步时,睡觉前……

聆听治疗声的同时可以做其他事情,注意力不要放在耳朵上,推荐外放,每天总时间超过2小时,时间越长效果越好。

在听的过程中要注意保持音量在适宜大小,不要超过60分贝,也不要超过手机最大音量的60%,如果伴有明显的听力下降则推荐在助听器辅助下聆听治疗声。

未来,团队将继续深耕数字化耳鸣声治疗策略的研发,在全国乃至世界范围内推广复旦方案,

让更多的耳鸣患者回归宁静世界。而对于唐冬梅来说,这个项目只是她手头众多项目之一,她已经拿到了7个发明专利、9个实用新型专利。

医院搭建平台,建立激励机制,一线医生发明创造成为常态

一线医生门诊和手术之余做发明创造成为常态。眼耳鼻喉科医院科研科主任张圣海告诉记者,在这里搞科研成果转化的氛围“很浓郁”。

通过建立和完善人才引入机制、激励机制、考核机制,设立分级人才培育项目,

如今眼耳鼻喉科医院已经搭建了一个完备的人才梯队,目前已经成立了一支由中国科学院院士领衔,

5位国家杰青、4位国家优青、9位上海市领军人才、15位上海市优秀学术、技术带头人组成的临床医生-临床研究专技人员-基础研究的高水平科研团队。

建立人才队伍以外,医院更多的努力是搭建好平台。

眼耳鼻喉科医院先后建立了国家卫健委听觉医学重点实验室和近视眼重点实验室、

上海市视觉损害与重建重点实验室、上海激光与裸眼3D视觉健康工程技术研究中心、上海市耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心、

上海市眼视光学研究中心、上海市近视矫治研究中心等多个省市级高层次研究平台。

“这些研究平台立足学科前沿,依托我们的眼科、耳鼻喉科两大优势学科,

瞄准感官障碍疾病发病机制及精准诊疗研究为重点方向,推进基础研究及重要科学发现向临床医疗需求转化,

以解决目前诊疗过程中面临的关键科学问题,通过全市乃至全国范围的大合作、大攻关,产生大效益、大成果。”院方相关负责人说。

与此同时,复旦大学附属眼耳鼻喉医院成立了医工交叉创新研究院平台,

和大院大所以及知名药械企业建立战略合作,来加速科研成果孵化产出、转移转化。”